Wenn in den nächsten Jahren das geschichtsträchtige Postmeisterhaus in Mils bei Imst zum Gemeindehaus umgebaut wird, soll nicht unerwähnt bleiben, dass in diesem Gebäude von 1874 bis 1884 auch ein Postamt untergebracht war.

Dazu ein Bericht aus dem Protokollbuch des ehemaligen Postamtes Schönwies:

Postgeschichte

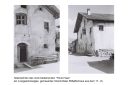

Die bereits seit der Zeit des römischen Kaisers Claudius Augustus bestehende Nord-Süd–Verbindung über den Fern- und Reschenpass wurde später naturgemäß auch für die Beförderung der Post benützt. Die fortschreitende Entwicklung des Postwesens führte dann am 1. August 1874 zur Errichtung eines „Postamtes mit Fahrpost“, das im Gasthof Post in Mils untergebracht war. Zu den anfänglichen Aufgaben dieses Amtes kam am 12. Jänner 1883 die Besorgung des Postsparkassendienstes hinzu. Am 12. März 1884 wurde das Postamt von Mils in den „alten Widum“ nach Schönwies verlegt. *)

Etwa um die Jahrhundertwende dürfte in Schönwies der Telegraphendienst eingeführt worden sein, der genaue Zeitpunkt ist nicht mehr bekannt. Desgleichen liegen auch keine Angaben über die Aufnahme des Telephondienstes in Schönwies vor. Es kann vermutet werden, dass dies – sowie im benachbarten Zams – etwa zu Beginn des ersten Weltkrieges (1914) erfolgte. Hingegen ist bekannt, daß das Amt am 1. Oktober 1924 mit der Besorgung des Rundfunkdienstes betraut wurde.

Nachdem die Räumlichkeiten im „alten Widum“ den Anforderungen im Laufe der Zeit nicht mehr entsprechen konnten, übersiedelte das Postamt in das von der Gemeinde Schönwies neuerbaute Mehrzweckgebäude, wo dann am 6. Oktober 1968 der Dienstbetrieb in den neuen Amtsräumen aufgenommen wurde.

*) Im „Milser Buch“ wird auch erwähnt, dass mit der Eröffnung der Arlbergbahn 1884 das Postamt von Mils nach Schönwies verlegt wurde und damit die Postkutsche ihr Ende fand.

Gerhard Ranninger aus Mils war der letzte Postamtsleiter in Schönwies, bevor das Postamt im Juni 2002 nach Imst verlegt wurde. Von ihm wurde die „Postgeschichte“ zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend gesammelte Bilder zum Thema “Postgeschichte”:

Quellenangaben:

Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt Nr. 16 von 1884

Postgeschichte: aus einem Protokollbuch des ehemaligen Postamtes Schönwies,

Milser Dorfbuch